新材料・新現象を社会で実現化する力

現在、さまざまな材料の開発や新現象の解明が進められていますが、社会で活用されるためには、乗り越えるべき高い壁が立ちはだかります。化学工学は、基礎研究を実現化するための架け橋となる学問です。近年では、生命、ナノ材料、環境、エネルギー、医薬、食品、宇宙技術などの幅広い分野の発展に不可欠な学問となっています。

現在、さまざまな材料の開発や新現象の解明が進められていますが、社会で活用されるためには、乗り越えるべき高い壁が立ちはだかります。化学工学は、基礎研究を実現化するための架け橋となる学問です。近年では、生命、ナノ材料、環境、エネルギー、医薬、食品、宇宙技術などの幅広い分野の発展に不可欠な学問となっています。

生命分野では、新規遺伝子導入技術、遺伝子組換え鳥類によるバイオ医薬品生産、副作用のない癌治療技術、臨床用バイオ人工肝臓、機能性生体材料による臓器再生技術などを開発しています。これらは日々の暮らしから高度先進医療分野で活用されます。

環境・エネルギー分野では、燃料電池、蓄電池、熱利用技術、排ガス処理、化学プラントを対象に、新規合成・分離技術を生み出し、また複雑な現象をシミュレーションにより明らかにし、高性能化に活かすことができます。

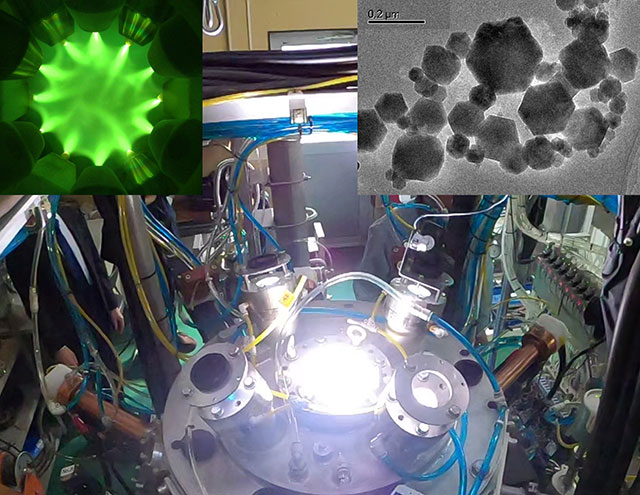

ナノ材料分野では、有機から無機にわたる幅広い物質系で進めており、ナノメートルのサイズ、形状を制御した材料の開発、それに由来して現れる、新しい物性、現象を検討しています。こうした材料は、バイオからエネルギーに至る産業分野で活用されます。

ナノ材料分野では、有機から無機にわたる幅広い物質系で進めており、ナノメートルのサイズ、形状を制御した材料の開発、それに由来して現れる、新しい物性、現象を検討しています。こうした材料は、バイオからエネルギーに至る産業分野で活用されます。

このように高い専門能力に加え、世界的な視野で合理的に評価、設計する基礎を築くことができます。

先輩インタビュー

Q1 あなたが九州大学工学部および在籍している学科を選んだ理由を教えてください。

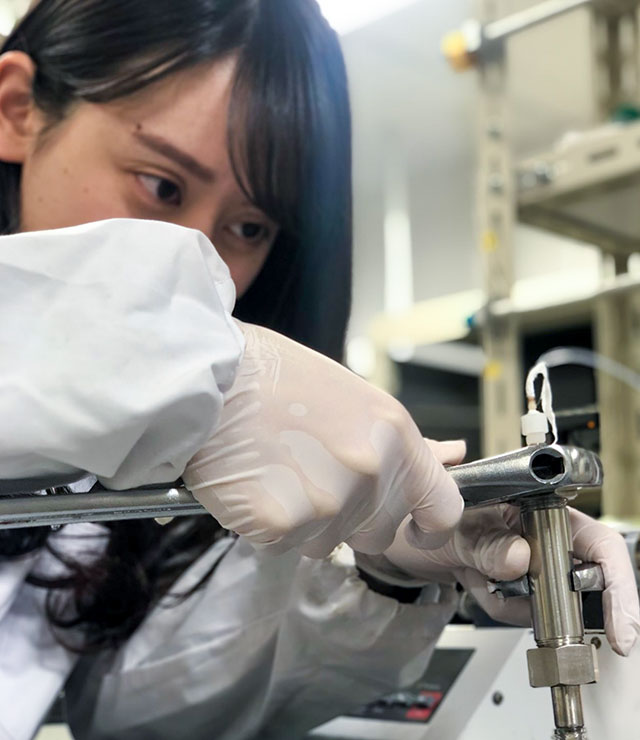

私が工学部を選んだ理由は,社会で起こっている多くの問題を解決するための基盤技術を構築するのに必要な知識や能力を身に付けられると考えたことと充実した研究設備が整っており実践的な学びが可能であると感じたからです.その中でも化学工学科を選んだ理由は,幅広い知識を学ぶことができるため,様々な分野で自分の知識を活かすことができると思ったからです.

Q2 あなたが在籍している学科について、どのような点に魅力を感じていますか?

化学工学科の魅力は反応工学,物質移動現象からバイオテクノロジーなど化学から物理,生物まで多岐に渡る分野を学ぶことができる点です.幅広い分野を横断的に学ぶことで,それぞれの知識を総合的に捉える思考力を養うことができます.また基礎研究を実際の社会に応用するのには欠かすことのできない学問のため,就活が強いのも魅力の1つです.

Q3 あなたが所属する研究室で行っている研究内容について高校生にわかるように教えてください。

研究室(教授)名: プロセスシステム工学研究室 (井上 元 教授)

研究内容:研究室では全固体電池の数値シミュレーションを行っています.全固体電池は容量や安全性の面から現在広く普及している液系のリチウムイオン電池を超える可能性があり,脱炭素社会実現に向けて実用化が期待されています.全固体電池は電池材料がすべて固体で構成されているのが大きな特徴です.全固体電池では電池材料間の接触が電池性能に大きな影響を与えるため,電池材料間の良好な接触の維持が重要で,実用化に向けた大きな課題の1つです.その課題の克服に向けて,数値シミュレーションを用いて電池内部でどのような現象が起こっているのか,どのような構造の電池を作れば良好な接触を維持できるのかについて研究しています.

Q4 将来の夢を教えてください。

将来の夢は社会の役に立つことです.化学工学で学んだ知識を活かして新規の生産プロセス開発や環境に配慮した製造法を通して社会の発展に貢献したいと考えています.