論理と物理を基に、賢さ、快適さ、速さ、強さ、安全安心を創る技術者と研究者の入口

スマートフォンで美しい写真を撮ることができます。これは、画像データを処理するソフトウェアと、レンズで捉えた光をデータに変換するハードウェアとの連携で実現しています。このように電気情報工学分野はソフトウェア・論理とハードウェア・物理が密接に連携して常に発展を続けています。

スマートフォンで美しい写真を撮ることができます。これは、画像データを処理するソフトウェアと、レンズで捉えた光をデータに変換するハードウェアとの連携で実現しています。このように電気情報工学分野はソフトウェア・論理とハードウェア・物理が密接に連携して常に発展を続けています。

Cyber Physical Systemは、現実であるフィジカルシステムからデータを取得し、コンピュータ上のサイバーシステムで処理・解析・判断を行い、その結果を現実世界に戻すことにより、私たちの生活や社会活動をより効果的で効率がよいものにし、新しい価値を創り出します。ここで必要となる、測りたい量をデータに変換するセンサ、データを伝送する通信、大量のデータを解析するデータサイエンス、解析結果に基づいて判断を下す意思決定、決定を現実化する制御、これらの装置類へのエネルギー供給はすべて電気情報工学分野に含まれます。電気情報工学は、私たちの生活や社会活動に、賢さ、快適さ、速さ、強さ、安全安心をもたらすことに大いに貢献しています。

電気情報工学科では、数学、プログラミング、論理回路、電気回路、電磁気学などの基礎を出発点として、計算機工学、電子通信工学、電気電子工学の3コースそれぞれに合った比重で、電気情報工学分野の論理と物理の両方を学びます。

電気情報工学科では、数学、プログラミング、論理回路、電気回路、電磁気学などの基礎を出発点として、計算機工学、電子通信工学、電気電子工学の3コースそれぞれに合った比重で、電気情報工学分野の論理と物理の両方を学びます。

先輩インタビュー

Q1 あなたが九州大学工学部および在籍している学科を選んだ理由を教えてください。

小学生であった頃から壊れた家電やおもちゃを分解して内部の原理を知るのが好きでした。その際に出てくる回路基盤やそれについた抵抗やダイオード、トランジスタ、IC(集積回路)と言った素子に興味を持つようになり、簡単な電子工作をするようになりました。そして、大学では興味のある電気工学に関する知識を深めたいと思いました。また、情報分野についても注目が集まっており、今後必要な知識となるだろうと考え、自分も学びたいと思うようになりました。そこで電気分野や情報分野について学べる本学科を選びました。

Q2 あなたが在籍している学科について、どのような点に魅力を感じていますか?

電気情報工学科では、電気分野、情報分野、通信分野のそれぞれの分野について深く学ぶことができます。2年次からは電気系のコースと通信系のコース、情報系のコースで別れて学びますが、それぞれのコースの専門的な内容に加えて他コースに関連した内容も学び、研究室についてもコースに関係なく選ぶことができるため分野横断的に学ぶことができます。 特にこの点は魅力と感じています。これらの分野の技術は近年、半導体や電気自動車、AIなどで特に注目の集まっている分野であり、進歩が著しいという側面がありますが、一方で非常に身近で現代の生活に欠かせない技術となっており、インフラとしての側面も持っています。電子工作やプログラミングの経験がないといけないと思う方もいるかもしれませんが、決してそんなことはなく、僕自身もプログラミングはやったことがありませんでした。講義では基礎的なことを学んでから発展的な内容に触れるので、高校までで学んだ特に数学や物理の知識があれば、この分野への理解を深めることができると思います。

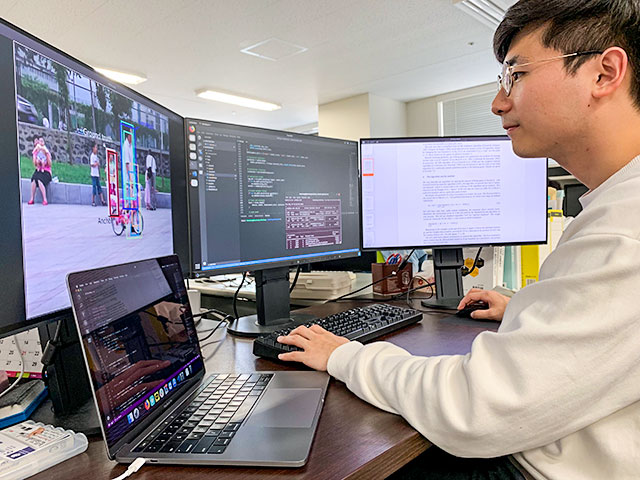

Q3 あなたが所属する研究室で行っている研究内容について高校生にわかるように教えてください。

研究室(教授)名:実世界情報ロボティクス研究室( 倉爪 亮 教授 /河村 晃宏 准教授)

研究内容:建設機械による土木工事の自動化のためのCPS(サイバーフィジカルシステム:実空間とサイバー空間が相互に連動するように構成されたシステム)の研究を行っています。研究しているシステムでは、まず人が油圧ショベルによる土山の掘削や放土、クローラダンプの走行や放土など、建設機械にさせたい大まかな作業を考えます。次にシステムが、この作業を具体的に実現するための建設機械の動作を計画し、動作指令を建設機械に送ります。最後に、建設機械が実際に動作し、作業を実行します。サイバー空間では、土工現場に設置した様々なセンサで地形の情報や建設機械の位置などの情報を取得して、実際の現場の様子をサイバー空間内に再現します。そして、サイバー空間にVRゴーグルで没入することで、実際の現場に立ち入ることなく現場の様子を把握できます。土工現場は危険と隣り合わせであり、労働災害が多発しています。本研究により建設業界における労働力不足の問題と労働災害の減少に貢献できると考えています。

Q4 将来の夢を教えてください。

現在行っている研究のように、他の人手不足が深刻な分野や危険を伴う分野においてもICT化を進め、人手不足の解消や労働災害の発生防止に貢献していきたいです。