あらゆるアイデアや技術を形あるものにする機械技術者と研究者の入口

機械工学は、スマートフォン、コンピュータ、家電製品、空調機、自動車、飛行機などの身近なモノ、ロボット、医療器械、建設機械、工作機械、食品機械など専門分野で活躍するモノ、発電所や燃料電池などエネルギーを供給するためのモノやシステム、さらにはそういった「見える」モノに使われている部品や素材など、あらゆるモノを作るための基盤となる学問です。

機械工学は、スマートフォン、コンピュータ、家電製品、空調機、自動車、飛行機などの身近なモノ、ロボット、医療器械、建設機械、工作機械、食品機械など専門分野で活躍するモノ、発電所や燃料電池などエネルギーを供給するためのモノやシステム、さらにはそういった「見える」モノに使われている部品や素材など、あらゆるモノを作るための基盤となる学問です。

機械工学科では、安全で安心できるモノを作るために必要となる材料力学、機械力学、流体力学、熱力学・伝熱学、設計法、制御、加工技術など、あらゆる基礎知識と概念を学修するとともに、実習、実験、製図など自ら手を動かしてそれらの知識を自分のものにすることができます。そして、全体を通して、様々な観点でバランスを考えて判断するものごとの見方を身につけます。さらに、生体工学や水素利用技術など、生物・医療やエネルギー・材料など従来の枠を越えた分野も学ぶことができ、これから変わりゆく時代に柔軟に対応するだけでなく、新しい時代を自ら切り拓くことのできる技術者や研究者の基礎を築くことができます。

機械工学科では、安全で安心できるモノを作るために必要となる材料力学、機械力学、流体力学、熱力学・伝熱学、設計法、制御、加工技術など、あらゆる基礎知識と概念を学修するとともに、実習、実験、製図など自ら手を動かしてそれらの知識を自分のものにすることができます。そして、全体を通して、様々な観点でバランスを考えて判断するものごとの見方を身につけます。さらに、生体工学や水素利用技術など、生物・医療やエネルギー・材料など従来の枠を越えた分野も学ぶことができ、これから変わりゆく時代に柔軟に対応するだけでなく、新しい時代を自ら切り拓くことのできる技術者や研究者の基礎を築くことができます。

先輩インタビュー

Q1 あなたが九州大学工学部および在籍している学科を選んだ理由を教えてください。

私は,ものづくりを通して社会に貢献したいという思いから,九州大学工学部を志望しました.幼い頃から機械に対する興味があり,高校では物理や数学に力を入れて学んできました.数ある大学の中で九州大学を選んだ理由は,「Ⅵ群」という制度に魅力を感じたからです.Ⅵ群では,1年次に特定の分野に縛られず幅広く工学を学び,2年次に自分の希望する分野を選んで所属できます.私は受験生の段階で工学の分野を一つに絞ることに不安がありましたが,この制度なら自分の興味や適性を見極めながら将来の進路を考えられると思いました.実際にⅥ群で1年間学ぶ中で,ロボットや制御に関する分野への関心が高まり,現在はその分野を扱う機械工学科を選択しています.

Q2 あなたが在籍している学科について、どのような点に魅力を感じていますか?

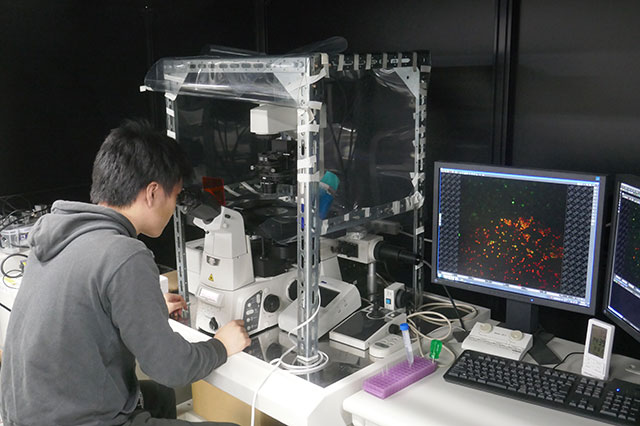

私が所属する機械工学科の魅力は,「ものづくり」の根幹を支える知識と技術を体系的に学べる点にあります.講義では,四大力学をはじめとする基礎科目に加え,設計工学,制御工学,ロボティクスといった応用分野まで幅広く扱われており,自分の関心に応じて専門性を深めることができます.さらに,3年次以降の実験や演習では,講義で学んだ理論を実際に手を動かして確認できる機会が多く,学びと実践の結びつきを強く実感できます.中でも印象に残っているのは,メカトロニクスの実験です.授業で学んだ制御理論を用いてロボットを実際に動かすことができ,試行錯誤を繰り返しながら制御を調整する過程はとても面白く,学びの深さを感じました.また,研究室配属では,AI,医療機器,ロボットなど多様な研究テーマに触れられるため,将来の進路の選択肢が広がります.このように,理論から実践まで多様な学びを経験できる点が,機械工学科の大きな魅力だと感じています.

Q3 あなたが所属する研究室で行っている研究内容について高校生にわかるように教えてください。

研究室(教授)名:制御工学研究室(山本 元司 教授)

研究内容:私の研究では,荷物を持ち上げる動作をコンピューター上でシミュレーションし,動作中のバランスの取りやすさを評価する手法の構築を目指しています.入力情報としては,身長・体重・筋力などの身体特性と,荷物の重さや大きさを用います.これにより,個人の安定性を簡単に定量化し,推奨される持ち方や荷物条件を提示する支援システムの開発を進めています.転倒は高齢者にとって深刻な問題であり,特に荷物を持った状態では,身体の重心が変化し,バランスを崩しやすくなるため,転倒リスクが高まります.このような日常的な状況におけるリスクを定量的に評価し,予防につなげることは極めて重要です.現在,転倒リスクの評価には,身体機能をモデル化し,一人ひとりに合わせた方法はまだ確立されていません.この研究では,身体情報と荷物の条件を入力するだけで,持ち上げ動作をモデル化・シミュレーションし,動作中の安定性を推定する仕組みを提案します.最終的には,ユーザーが自分の情報を入力するだけで転倒リスクが可視化され,安全な動作や荷物の条件を提案できるような支援システムの実現を目指しています.

Q4 将来の夢を教えてください。

将来は,制御工学の知識を活かして,人と機械が安全かつ快適に共生できる社会の実現に貢献したいと考えています.現在は,荷物を持ったときの安定性を評価する研究に取り組んでおり,人の姿勢制御やバランス維持のメカニズムについて理解を深めています.こうした知見をもとに,将来的には,人の動きや状態に応じて柔軟に対応できる制御システムの設計に携わりたいです.たとえば,高齢者の転倒を防ぐ福祉機器や,作業者の身体的負担を軽減する協働ロボット,あるいは人間に近い動作が求められるヒューマノイドロボットなどへの応用を通じて,人と機械が支え合える未来を目指しています.