“工学系分野の融合”ד情報科学”を基軸とし、広い視野と実践的な行動力をもったAI時代のリーダーを創出

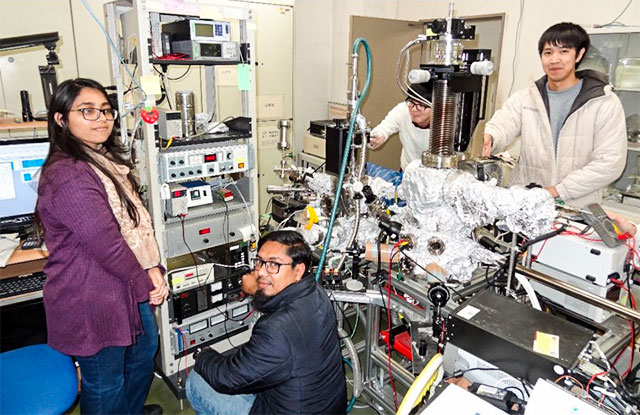

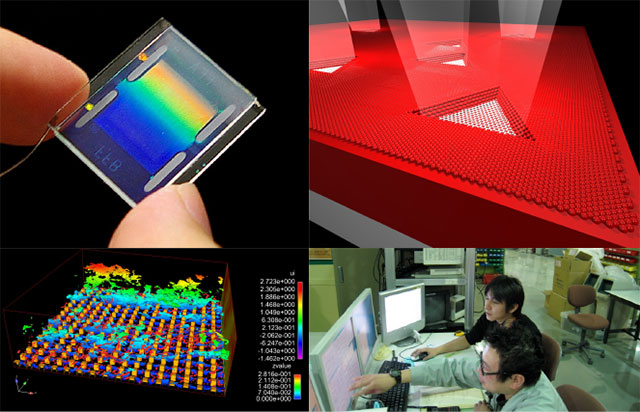

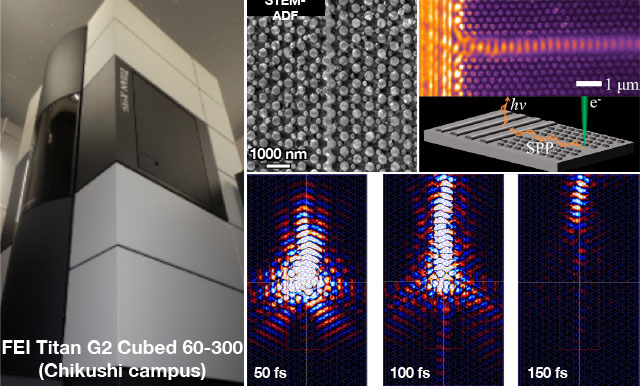

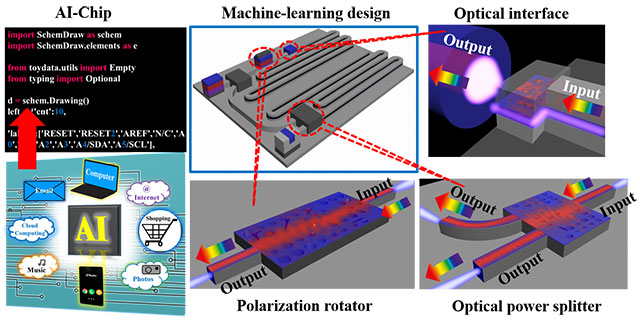

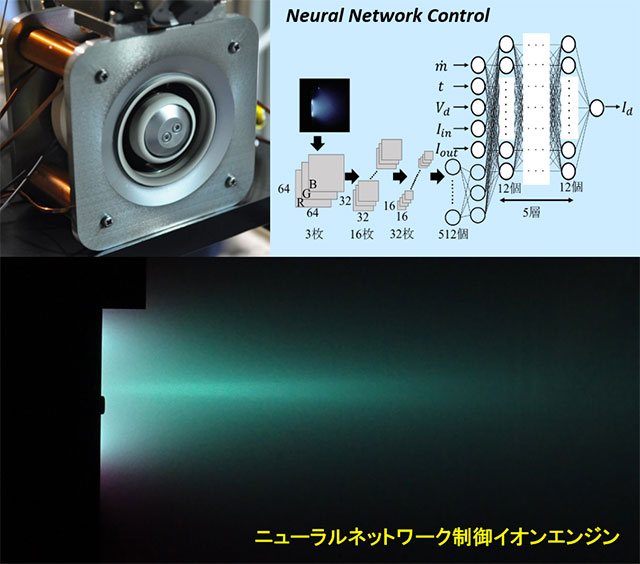

世界が抱える諸問題の解決には、1つの専門分野だけではなく複数の分野を融合し、さらに情報科学(AIやデータ科学)を駆使することにより、革新的な技術・価値・概念を創出し、イノベーションを実現できるリーダーが求められています。例えば、データ科学を駆使した、従来理論では予測・設計できない革新的な物質・材料の創製、高分解能電子顕微鏡やシンクロトロン光などの最先端計測技術と理論計算の融合による超高性能材料・デバイスの創出、EV用インテリジェント蓄電池や宇宙機推進用AI制御イオンエンジンの開発、ビッグデータ解析とマルチスケール計算に基づく複雑な社会・地球環境変化の予測などを主導できる技術者や研究者です。

世界が抱える諸問題の解決には、1つの専門分野だけではなく複数の分野を融合し、さらに情報科学(AIやデータ科学)を駆使することにより、革新的な技術・価値・概念を創出し、イノベーションを実現できるリーダーが求められています。例えば、データ科学を駆使した、従来理論では予測・設計できない革新的な物質・材料の創製、高分解能電子顕微鏡やシンクロトロン光などの最先端計測技術と理論計算の融合による超高性能材料・デバイスの創出、EV用インテリジェント蓄電池や宇宙機推進用AI制御イオンエンジンの開発、ビッグデータ解析とマルチスケール計算に基づく複雑な社会・地球環境変化の予測などを主導できる技術者や研究者です。

融合基礎工学科で学ぶことができる専門分野は、主要な産業や最先端研究において基礎となる工学分野を横断的に融合させた2つの分野 ― 1) 無機・有機材料や半導体デバイスの基礎となる物質科学と、材料のダイナミックな挙動を解析する材料工学を融合した物質・材料工学分野、2) 熱やエネルギーの流れや物質の移動を解明する機械工学と、電磁気学や電子工学、量子物理学に基づく電気電子工学を融合した機械・電気電子工学分野― です。これらの分野に対応する「物質材料コース」と「機械電気コース」を設置し、各コースの学びを通じて『専門力』(専門知識や技能)を修得します。また、専門分野と情報科学との融合を促すために学科共通の情報系科目を学び、各自の専門分野でAIやデータ科学を活用できる『情報応用力』を修得します。さらに、問題解決型学習に重きを置いた学びにより、物事を広い視野で捉え、課題解決方法を自ら発想し実行できる『俯瞰力』と『実践力』を身に付けます。

イノベーションの創出に不可欠なこれら4つの力を併せもつ工学系人材を育てる本学科の学びを通じて、持続可能な社会の構築に向けた課題に果敢に挑戦する技術者や研究者の基礎を築くことができます。

イノベーションの創出に不可欠なこれら4つの力を併せもつ工学系人材を育てる本学科の学びを通じて、持続可能な社会の構築に向けた課題に果敢に挑戦する技術者や研究者の基礎を築くことができます。

先輩インタビュー

Q1 あなたが九州大学工学部および在籍している学科を選んだ理由を教えてください。

高校生の時から材料分野に興味があり、様々な産業の根幹である材料について深く研究したいと考えて工学部及び現在在籍している融合基礎工学科を選びました。

Q2 あなたが在籍している学科について、どのような点に魅力を感じていますか?

融合基礎工学科は名前の通り様々な分野の研究室が融合してできた学科であり、学科配属された後でも研究室配属までに多くの選択肢が残されているので工学に関わる研究はしたいが具体的にどんな研究がしたいのかを決めかねている人には非常に魅力的であると思います。また、融合基礎工学科の物質材料コースでは仮配属という3年生後期に研究室で2か月間研究ができるシステムがある点は研究の早く経験を積みたかった私にとってとても魅力的でした。

Q3 あなたが所属する研究室で行っている研究内容について高校生にわかるように教えてください。

研究室(教授)名:計算材料科学研究室 (辻 雄太 准教授)

研究内容:第一原理計算という計算方法から得られた結晶のエネルギーのデータと結晶の金属原子の位置や種類の情報を用いて機械学習を行い、五種類以上の金属原子から構成されるハイエントロピースピネル型金属酸化物の安定な構造を探す研究やその構造の酸素発生触媒としての性能を計算する研究を行っています。実験ではなく計算によってより高性能な材料を探していくという点に独自の面白さがあります。

Q4 将来の夢を教えてください。

機械学習や計算手法を用いて現在の材料と比べてより良い材料を見つけることができる研究者になりたいです。