世界をフィールドとした地球資源エンジニアへの扉

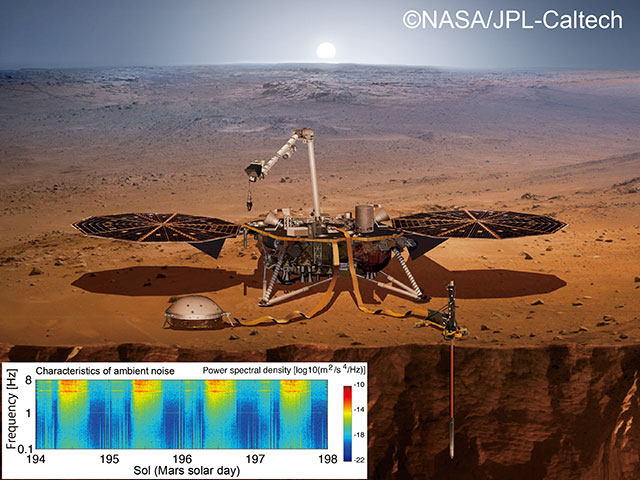

地球資源システム工学科は、私たちの現代生活を支える鉱物・エネルギー資源開発に関わる、地球規模の様々な課題に取り組んでいます。私たちの研究は、鉱物、地熱、石油、天然ガスなどの地下資源の探査、開発、採掘、精製分離、環境再生、防災に及び、資源開発の上流から下流までの全過程を網羅する研究室を擁しています。また従来の資源工学を超え、二酸化炭素の地中貯留、メタンハイドレートや深海底資源の開発、都市鉱山資源のリサイクル、金属汚染環境の修復、さらには月や火星など地球外資源探査に関する研究にも取り組んでいます。

これらの資源は、私たちの生活に欠かせないだけでなく、あらゆる産業の基盤を成すものであり、当学科で幅広い専門知識を身につけた皆さんは、世界をフィールドとした地球資源エンジニアとして社会に巣立ちます。

3年次には、国内外の関連企業でインターンシップを行い、フィールドワークを通じて、鉱物・エネルギー資源関連技術の貴重な実地体験を行います。研究室では、多様な留学生との日常的な交流やディスカッションを通じて、国際感覚を養いながら卒業研究に取り組みます。本学科における学習・研究は分野横断型の総合工学的アプローチや国際交流を特徴とするため、自発的・主体的な学習姿勢が欠かせません。当学科で挑戦を続ける学生には、世界での活躍への扉が開かれています。

先輩インタビュー

Q1 あなたが九州大学工学部および在籍している学科を選んだ理由を教えてください。

私は、総合型選抜で入学しました。高校生の時に、深海や宇宙の開発に興味を持ち、コロナ禍で時間があったときに様々な情報を調べる中で「ナイスステップな研究者授賞式」の公演を視聴し、現在の担当教授の研究室に興味を持ちました。それから、一般入試の勉強をしつつ、息抜きで色々自主学習していたことが総合型の試験で役に立ちました。

Q2 あなたが在籍している学科について、どのような点に魅力を感じていますか?

資源開発を総合的に学ぶことができる、大学は国内に4拠点ほどありますがその中でも、実験設備などの環境が最も整っている九州大学工学部地球資源システム工学科を志望しました。

Q3 あなたが所属する研究室名、そこで行っている研究内容について高校生にわかるように教えてください。

研究室(教授)名:資源処理・環境修復工学研究室(沖部 奈緒子 教授)

研究内容:私の研究は、日本の深海から採掘された「海底鉱物資源」を微生物に分解してもらうバイオリーチングという研究です。そして、私の使っているサンプルは日本の深海から採掘された「海底資源」です。私の場合は、『深海を知る』というロマンが原動力になっています。実は深海は宇宙よりも研究開発が難しく、研究している技術が実用化されれば日本は最大の資源国となり、脱炭素社会の実現にも近づくことができると考えています。

Q4 将来の夢を教えてください。

私が好きな海や宇宙にかかわる仕事・研究をしたいと考えています。