物質の理解、原料からの素材創出、その機能解明を通じて新材料を生み出す科学技術を学ぶ

人類の発展は材料の進化と共にあります。自動車社会は鉄鋼材料の大量生産、航空機による高速輸送はジュラルミンの開発、情報化社会は半導体材料の発展により成り立ってきました。

人類の発展は材料の進化と共にあります。自動車社会は鉄鋼材料の大量生産、航空機による高速輸送はジュラルミンの開発、情報化社会は半導体材料の発展により成り立ってきました。

この世界には118個の元素しか存在しないにも関わらず、これら元素の無限とも言える組み合わせから、様々な性質をもった材料が創り出されています。

材料工学は、このように身の回りにあるあらゆる「モノ」のもととなる材料や素材を創り出すための基盤となる学問です。

材料工学科では、熱力学や速度論に基づいて原料から材料を創出にするための「冶金物理化学」、生み出された材料をさらに熱処理や加工することによってデザインし材料の強度や形状を付加するための「構造用金属科学」、そして半導体や超伝導材料といった高機能材料を設計するための「機能材料科学」などの知識を学習することができます。

材料工学科では、熱力学や速度論に基づいて原料から材料を創出にするための「冶金物理化学」、生み出された材料をさらに熱処理や加工することによってデザインし材料の強度や形状を付加するための「構造用金属科学」、そして半導体や超伝導材料といった高機能材料を設計するための「機能材料科学」などの知識を学習することができます。

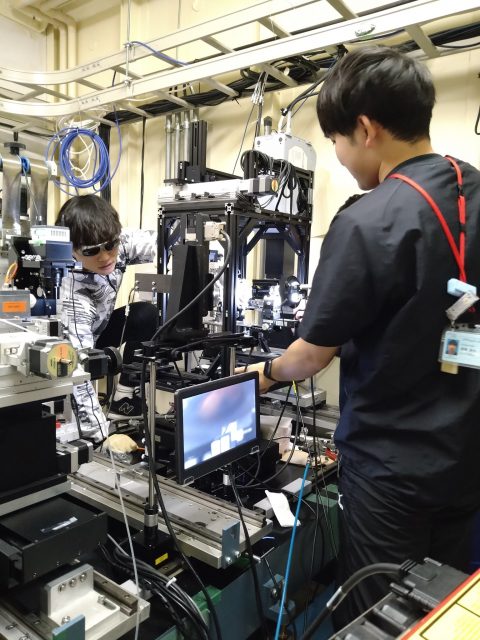

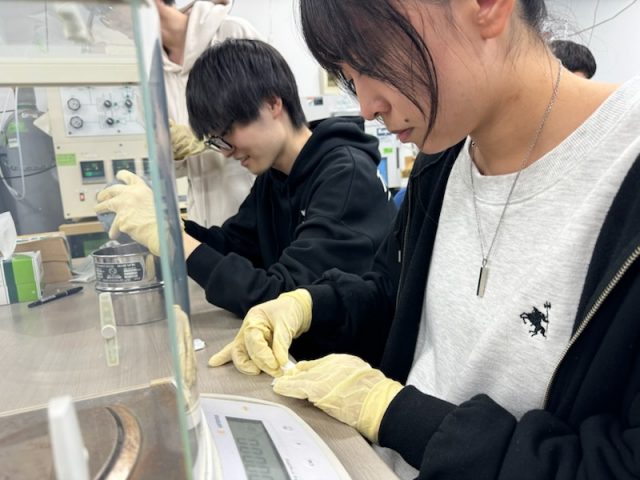

さらに、材料工学に関する演習や実験を通じた実習を通じて、学習した知識を自分の技能として昇華させることができます。卒業研究では、前述の基礎学問に加えて、最先端の材料解析学や材料計算科学などを駆使し、これまでに無い新材料を創り出すといった、未開拓分野への挑戦を行うことが可能です。

材料工学科の卒業生たちは持続的発展が可能なモノづくりを通した社会貢献を行う科学技術者として活躍しています。

皆さんも材料工学を学び、新材料で新時代を築きませんか?

先輩インタビュー

Q1 あなたが九州大学工学部および在籍している学科を選んだ理由を教えてください。

僕は大学入学前から無機化学や電気化学に強い関心を持ち、特にエネルギー問題の解決に取り組む研究がしたいと思っていました。そのため、工学部の物質系学科と理学部の化学科のどちらに進むべきか迷いましたが、両者の特徴を比較した結果、基礎研究として原理の追及を主とする理学部に対し、社会に役立つ「モノ」を作ることを目指す工学部の方が自分の価値観により合っていると感じたため、工学部を選びました。また学部2年時の学科配属では、材料工学科と応用化学科のどちらも無機化学やエネルギー関係の研究を扱っていましたが、それぞれに所属している研究室を調べたところ、「新しい高機能材料を効率的に探索してエネルギー問題に取り組む」という、僕の興味に完璧にマッチする山崎研究室が材料工学科にあったため、こちらに進むことを決めました。高校生の皆さんには、「どんな学問が学べるか」と同時に、「どんな研究室があるか」という点にも着目して進路を決めることをお勧めします。

Q2 あなたが在籍している学科について、どのような点に魅力を感じていますか?

材料工学科には、燃料電池や半導体、超伝導体をはじめ、現代社会で需要の高い機能性材料を専門とする教授が多数在籍しています。そのため社会に出た際に役立つ最先端の知識やスキルを身につけることができるという点が、この学科の最大の魅力の一つです。また鉄鋼材料の研究も非常に盛んで、鉄鉱石から鉄を製造するプロセスの研究から、製品としての鉄の性能向上や表面処理を扱う研究まで、原料から製品までの一連の流れの各工程を専門とする研究室が揃っています。これにより鉄に関する幅広い知識を体系的に学べる点も、非常に魅力的です。以上のように材料工学科は、機能性材料もしくは鉄鋼材料に興味がある人にとてもお勧めの学科です。

Q3 あなたが所属する研究室で行っている研究内容について高校生にわかるように教えてください。

研究室(教授)名:エネルギー材料工学研究室 (山崎 仁丈 教授)

研究内容:山崎研究室では、これまでに発見されていない高機能な無機化合物を効率良く合理的に探索することをコンセプトとしています。特にペロブスカイト構造を持つ物質に着目し、現在は燃料電池を構成する電解質や電極材料の開発に取り組んでいます。具体的には、従来の実験手法に加え、第一原理計算(実験データに依存せず物質の性質を理論的に計算する方法)と機械学習を組み合わせることで、世界最高水準の新規材料を加速的に見つけることを目指しています。材料の合成から性能評価、さらにその性能発現のメカニズム解明までを一貫して行い、得られた知見をもとに次の候補材料の決定指針を構築する、という、一連の材料探索サイクル全てを一つの研究室の中で行うことができるのが、山崎研究室の最大の強みであり魅力です。

Q4 将来の夢を教えてください。

無機化学の分野で研究者となり、世界のエネルギー問題を解決できる材料やプロセスを開発したいです。現代社会では、エネルギーを生み出すさまざまな手法が互いに補完し合っていますが、それぞれに環境への負荷や安全性の問題、安定性の欠如、大規模化の難しさなどの課題があり、どの方法も一長一短であると言わざるを得ません。そこで、これらの弱点を克服でき、実用化できる規模でエネルギーが生み出せる新しいシステムを構築することが大きな目標です。