目に見えないミクロな物理現象の解明と応用で、人類社会の発展に貢献する技術者と研究者の入口

九大工学部に新設された量子物理工学科は、量子が持つ機能を物理学の立場で使いこなし、新しい技術を開拓する挑戦的な学問分野へとつづく道です。

九大工学部に新設された量子物理工学科は、量子が持つ機能を物理学の立場で使いこなし、新しい技術を開拓する挑戦的な学問分野へとつづく道です。

近代物理学の新しい学問体系である量子力学と相対性理論の出現はそれまでの物質や時間・空間に対する認識を一新させました。これにより原子核、原子、分子、電子などのミクロな実体から、その集合体である物質、さらには宇宙という巨大な世界までを体系的に理解できるようになりました。

同時に、この学問体系は半導体や超伝導体などの開発、加速器や電子顕微鏡を用いた先端計測、放射線・粒子線を用いた医療応用、原子力や核融合などのエネルギー開発といった様々な技術の基盤となり、我々の生活を豊かにしてきました。これからも、スマート社会を支える高度な情報処理技術やデバイス、医療や先端研究で用いる高感度センサー、将来のエネルギー源、環境保全の基盤技術など、量子物理は最先端の技術創成に欠くことができません。

量子物理工学科では量子力学や相対性理論とともに力学、電磁気学、熱力学、統計力学などの現代物理学を構成する基礎的学問を系統的に学修します。その上で応用物理学、量子ビーム、加速器工学、原子核/原子力工学などについても学ぶことで量子物理の基礎と工学応用へのセンスを身につけます。これにより、大きく変わりゆく時代に柔軟に対応し、新しい時代の科学と工学を自ら切り拓いていく力強い技術者や研究者を育成します。

量子物理工学科では量子力学や相対性理論とともに力学、電磁気学、熱力学、統計力学などの現代物理学を構成する基礎的学問を系統的に学修します。その上で応用物理学、量子ビーム、加速器工学、原子核/原子力工学などについても学ぶことで量子物理の基礎と工学応用へのセンスを身につけます。これにより、大きく変わりゆく時代に柔軟に対応し、新しい時代の科学と工学を自ら切り拓いていく力強い技術者や研究者を育成します。

先輩インタビュー

Q1 あなたが九州大学工学部および在籍している学科を選んだ理由を教えてください。

幼い頃、地元で開催されていた科学イベントに参加した際にキャラバンの一員として訪れていた先生から、この世界を構成しているミクロな粒子のことや、当時発見が話題となっていたヒッグス粒子など素粒子のことについて非常に熱く語っていただき、その熱意と謎だらけの量子現象の面白さに子供ながらに感銘を受けました。元々理科や物理は好きでしたが、その時の体験も相まって、新設されて間もなかった九州大学の量子物理工学科に興味が湧きました。理学部の物理学科やⅠ群の電気情報工学科とも迷いましたが、実社会で役立っている応用的な物理学の方により関心があり、多種多数の電子顕微鏡やFFAG加速器など九州大学にしか見られないような機器があって研究環境が整っていることなどを理由に、Ⅲ群、量子物理工学科を選びました。

Q2 あなたが在籍している学科について、どのような点に魅力を感じていますか?

量子物理工学科はⅢ群の中でも特殊で、Ⅲ群の他の学科と比べ物理学に関係する座学が(学部時は)多いと個人的には感じています。ミクロな現象に着目する一貫した視点がありながら、量子力学、統計力学、原子核、原子炉・核融合、放射線、応用物理などの様々な分野に触れることができます。一方で、Ⅲ群の学生として受講する科目は量子物理工学科ではあまり扱われない機械系の科目も多く、広い知見を得られます。また、高校までに学習した科目の知識や大学の授業科目で学習した内容が、別の科目で関わってくることも多く、知識の横断・連関が面白いところも魅力の一つです。無論座学だけではありません。量子物理工学科への配属後は各分野を代表する基礎実験を体験しながら、自分が特に興味のある研究室を考えていきます。

Q3 あなたが所属する研究室で行っている研究内容について高校生にわかるように教えてください。

研究室(教授)名:量子線物性工学研究室 (村上 恭和 主幹教授)

研究内容:

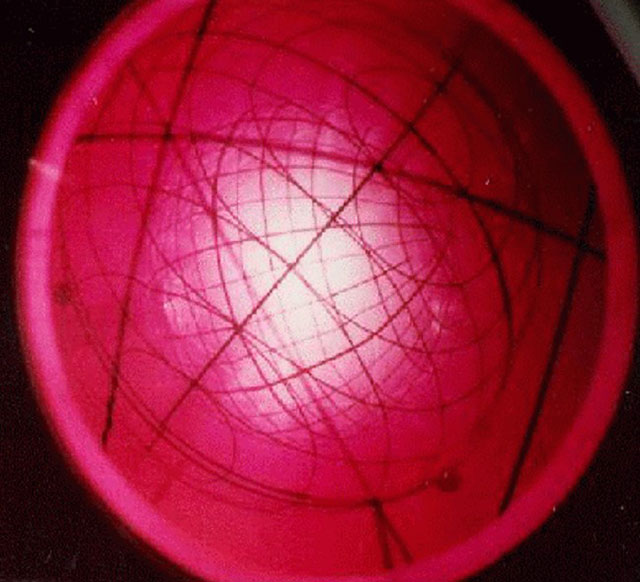

電子顕微鏡を用いて物質・材料の研究を行っています。「光」を利用した通常の顕微鏡とは異なり、電子顕微鏡は「電子」を利用して原子スケールで物質を観察できます。大きく分けて二つの研究テーマがあります。

一つは、最先端の電子顕微鏡法を用いた物質・材料の観察・解析です。物質の構造や電場・磁場の観察、触媒表面の帯電の様子の観察などを行っています。

もう一つは、電子顕微鏡に関わる新技術の開発です。一例に「電子線ホログラフィー」という、波の性質を持つ電子を物質に干渉させ、物質を透過してきた電子の「位相のズレ」を画像解析の技術で処理し、物質の構造や電場・磁場の分布などを明らかにする手法があります。この手法を様々な環境下で行えるようにしたり、AIの技術を用いて高度な分析をできるようにしたりといった研究が行われています。

私の研究テーマは一つ目に関連し、リチウムイオン電池を構成する材料についての解析・評価を行っています。

Q4 将来の夢を教えてください。

量子物理工学科で学んだ知識や、研究を通じて得られる解析技術や多様な視点を生かし、社会を陰から支えられるような先端技術の開発に携わっていきたいと考えています。